被害者でも“義務”と“戦略”がある道路交通法72条の初動から、通院・人身切替・示談・後遺障害まで——迷わないための実務ガイド

「被害者だから何もしなくていい」は誤解。初動の数時間と、受診〜記録〜申請の一手が、その後の治療と賠償を大きく左右します。この記事は、現場で使える手順と交渉で効く根拠を、相談先への導線まで一気通貫で整理しました。

1. 【最初に必ず】道路交通法72条の「交通事故の場合の措置」

道路交通法72条1項は、事故当事者が負う法定の初動を明確に規定しています。要件は次の4つです。

- 運転停止:ただちに運転を停止し、二次事故を防ぐ。

- 負傷者の救護:119番通報・応急手当・安全地帯へ搬送など。

- 危険防止措置:発炎筒/三角表示板設置、車線規制の協力。

- 警察への報告:110番通報で日時・場所・負傷者を報告。

※条文・罰則の詳細はe-Gov法令検索をご参照ください。

2. 【事故直後】被害者の初動フロー(チェックリスト付き)

A. 現場でやること(ミニChecklist)

- ハザード→発炎筒/三角表示板、二次事故防止。

- 119番で救急要請。「軽傷に見える」でも通報。

- 110番で事故報告。実況見分の準備。

- 相手情報(氏名/連絡先/勤務先/保険/所有者)を確認。

- 車両ナンバー・損傷部位・ブレーキ痕・路面状況を撮影。

- 目撃者の氏名/連絡先を確保、警察に伝達。

- 会話は可能なら録音(過失・速度・信号に関する発言は重要)。

B. 「その場での示談」は禁止

「現金で今すぐ…」の提案は、後遺症発覚後に大きな不利益に。

正式な手続きと査定が終わるまで合意しないでください。

C. 受診のタイミングと科

できれば事故当日、遅くとも3日以内に整形外科へ。むち打ち等は遅発・日内変動あり。早期受診が因果関係の基礎を固めます。

3. 【翌日以降】通院・人身切替・示談の基本線

① 通院継続:頻度と終止点

- 頻度目安は2〜3日に1回(医師指示優先)。少なすぎても多すぎてもNG。

- 終了判断は主治医。保険会社の打切要請に機械的に従う必要なし。

- 領収書/交通費明細を整理。入院雑費は定額(弁護士基準)運用あり。

② 人身切替:診断書→警察→保険

- 整形外科の診断書(因果関係の記載)を所轄へ提出。

- 一般目安は事故後10日以内。遅れるほど因果関係が争われやすい。

- 任意保険へも同時連絡。以後は人身項目で処理。

③ 示談の考え方

提示案は任意保険基準が多く、低位に出やすい。

受入前に弁護士基準で査定し、過失割合・項目漏れを点検しましょう。

4. 病院・整骨院の使い分け(診断書/相当性/立証)

まずは整形外科

診断・画像検査(X線/CT/MRI)・診断書作成が可能。必要に応じて脳神経外科・耳鼻科等へ院内/地域連携。

整骨院/接骨院/整体の注意点

- 医師ではないため診断書不可、医証形成に弱い。

- 医師の許可と併用を前提に“補助的”に利用。

- 整骨院偏重は「必要性/相当性」否認や打切の火種に。

「整形外科中心+整骨院は補助」というスタンスが、治療と賠償の両面で安全です。

5. 保険会社対応のコツと、やってはいけないこと

冷静+率直

感情的にならず、しかし不満は明確に言語化。要望は「検査」「通院頻度」「請求項目」を具体に。

合意は急がない

提示条件に違和感があれば即答NG。弁護士基準の査定を挟んでから返答。

代理の限界

示談交渉の代理を担えるのは弁護士のみ。無資格者や他士業の「交渉代行」は違法リスク。

6. 金額が変わる理由:賠償「3つの基準」

| 基準 | 趣旨 | 水準 | 誰が用いる? |

|---|---|---|---|

| 自賠責基準 | 被害者救済の最低限補償 | 低 | 自賠責保険の支払い時 |

| 任意保険基準 | 各社独自(非公開)で抑制的 | 中 | 任意保険が提示する初期案 |

| 弁護士基準(裁判基準) | 実損全額の賠償を志向 | 高 | 弁護士交渉/裁判所判断の基準 |

同一事故でも、基準の違いで最終金額は大きく変動。増額のカギは「基準の切替」と「立証の厚み」です。

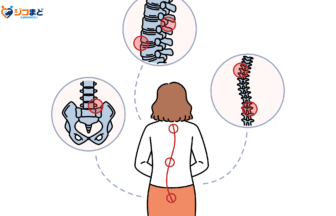

7. 後遺障害等級:被害者請求と戦略ポイント

症状固定→等級認定へ

- 症状固定後、後遺障害診断書等で申請。

- ルートは2つ:被害者請求(自ら資料選択)/事前認定(任意保険経由)。

- 立証の主導権を握るなら被害者請求が有力。

立証の実務ヒント

- 画像所見(MRI等)と臨床所見の紐づけ。

- 通院経過の一貫性(欠落期間は最小化)。

- 就労影響の具体化(職務内容×支障)。

8. 勤務中・通勤中の事故:労災と任意保険の実務

併用の考え方

労災は療養給付/休業補償給付等が充実。任意保険/自賠責と支給調整されますが、労災固有の特別支給金等は別途受給できる場合あり。

実務のコツ

- 指定医療機関/様式を確認し、書類不備を防ぐ。

- 会社の事務処理負担を理解し、早めに相談連携。

- 長期化・復職問題は労務の専門家/弁護士と協議。

9. 企業の実務対応:従業員が被害者/加害者のとき

被害者になったとき

- 業務中・通勤中なら労災適用。事業主証明・様式支援。

- 就労困難が長期化する場合、休職規定と法令遵守。

- 傷病手当金等の周知・手続き支援。

加害者になったとき

- 使用者責任/運行供用者責任の検討(社用車等)。

- 警察・報道対応の初動は慎重に。広報窓口を一本化。

- 再発防止:安全運転教育・運行体制の見直し。

10. よくある質問(Q&A)

Q1. 病院はいつまでに行けばよい?

最短で当日、遅くとも3日以内。医学的にも、賠償上の因果関係確保の上でも、この範囲が安全です。

Q2. どの科にかかる?子どもの場合は?

原則は整形外科(子どもでも同じ)。必要があれば総合病院で他科連携。小児科のみの受診は外傷評価が不十分になることがあります。

Q3. 整骨院はダメ?

「ダメ」ではありませんが、医師の診察・診断書が前提。整骨院偏重は否認リスク。医師と相談のうえ、補助的に。

Q4. 警察は何をしてくれる?

刑事捜査(実況見分調書等)。民事交渉には関与しませんが、作成書類は過失割合等の重要な資料になります。必ず通報を。

Q5. 保険会社の対応が悪い/金額が低い気がする

任意保険基準は抑制的。弁護士基準での査定・交渉に切替えると増額余地が広がります。弁護士費用特約の有無も確認を。

11. 迷ったら:専門相談でショートカット

- 初動設計:診断書の取り方/人身切替/実況見分の備え。

- 治療設計:通院頻度/検査/整形外科中心+整骨院の併用ルール。

- 交渉設計:過失割合の是正/弁護士基準での査定/項目漏れ防止。

- 費用最小化:弁護士費用特約の確認と手続き支援。

※本ガイドは一般的説明です。地域運用・個別事情により対応は異なります。最終判断は主治医・所轄警察・保険会社・担当弁護士の指示を優先してください。