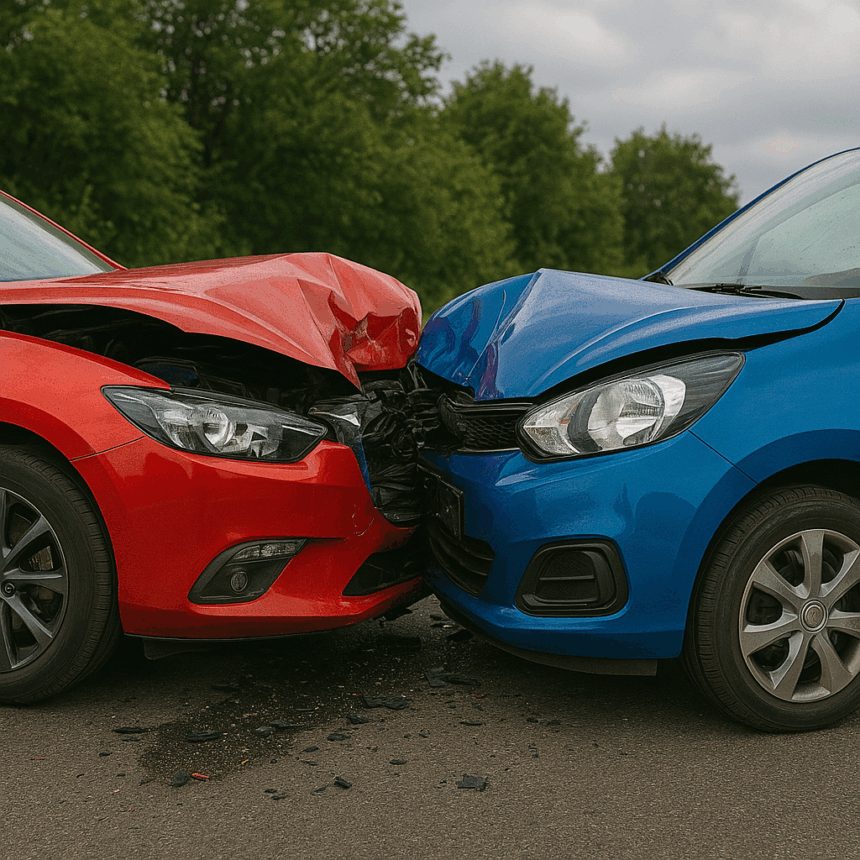

死亡事故の損害賠償|遺族が知るべき実務の全体像

交通死亡事故の賠償請求は、亡くなられた被害者の相続人が、加害者(実務上は加害者加入の任意保険会社)に対して行います。金額は高額・複合的になりがちで、算定要素のわずかな見解差が、最終支払額を大きく動かします。本ガイドでは、慰謝料・逸失利益・諸費用の内訳から、生活費控除・中間利息・過失相殺・損益相殺の基本、請求フロー、落とし穴までを、遺族目線で整理します。

本稿は一般的解説です。最新の実務運用・個別事情により結論は異なります。重要判断の前に専門家へご相談ください。

請求主体と相手方|まず「誰が」「誰に」

- 誰が請求できるか:被害者の相続人(配偶者・子・父母など)。

各人の相続分に応じて権利が帰属しますが、実務では相続人代表が窓口となり一括請求→分配が一般的です。 - 誰に請求するか:加害者本人。ただし実務は加害者の任意保険会社と交渉。自賠責保険は最低限補償の土台であり、差額は任意保険交渉で回収します。

- 相続の前提整理:遺産分割協議・相続放棄の可能性・代理権限(委任状)・戸籍収集を早めに。

損害項目の全体像

| 区分 | 代表的内訳 | ポイント |

|---|---|---|

| 死亡慰謝料 | 被害者本人の慰謝料+遺族固有の慰謝料 | 年齢・家族構成・社会的役割・事故態様等で総額が調整。一般に数千万円レンジの主張立証が焦点。 |

| 逸失利益 | 将来得られたはずの収入の現在価値 | 「年収×就労可能年数」を基礎に、中間利息控除と生活費控除で調整。 |

| 諸費用 | 死亡までの治療費・入院雑費・付添費・文書代・葬儀費用 等 | 領収書・請求書・明細の収集が重要。認容範囲の線引きに注意。 |

| 過失相殺・損益相殺 | 被害者側過失の控除/保険金等の調整 | 事故態様の立証と、給付の法的性質による控除可否の判断が必要。 |

死亡慰謝料|範囲と考え方

死亡慰謝料は、①被害者本人の精神的損害と、②遺族固有の精神的損害の双方を含みます。金額は、年齢、家族構成(一家の支柱か等)、社会的役割、事故態様(悪質性・故意・重過失の有無)、加害者対応、報道影響などを総合考慮して決まります。

示談初期の一括提示額は低位であることが少なくありません。同種事案の相場レンジと個別事情の上積み要素を分けて主張することで、増額余地を明確にできます。

逸失利益|基本式と調整要素

逸失利益は、「事故がなければ将来得られたはずの収入」の現在価値です。基本的な考え方は以下のとおりです。

- 基礎収入:事故前の年収(給与・賞与・事業所得)。職を有していない場合は、賃金センサス等を参照して推計します。

- 就労可能年数:当該年齢から平均的な就労終期までの年数等をベースに、健康状態・職種特性を踏まえて調整。

- 生活費控除:本人が生存していれば支出されたであろう生活費を控除(後述)。

- 中間利息控除:将来分を一括前倒しで受け取るための利息調整。計算法・率の扱いは実務基準に依拠(ここは最新運用を確認)。

専業主婦(夫)や家事従事者は、家事労働が経済的価値を持つことから、逸失利益の対象になり得ます。学生・児童・高齢者・失業者についても、将来の就労蓋然性等を踏まえた推計が可能です。

生活費控除の目安と留意点

| 世帯状況(例) | 生活費控除の考え方(例示) | 補足 |

|---|---|---|

| 一家の支柱(配偶者+子) | 控除率は低めになりやすい | 扶養家族が多いほど、本人消費割合は低い評価へ。 |

| 配偶者のみ(又は単身) | 控除率は中〜高め | 同居形態・家計構造・持家/賃貸等の実情で変動。 |

| 高齢者 | 控除率は実情に即して個別判断 | 収入源(年金等)・健康・家計寄与を具体化。 |

注:上表は考え方の例示であり、機械的な一律適用ではありません。実収支や家計実態を資料化できれば説得力が増します。

中間利息控除(概念説明)

逸失利益は本来、年々発生する収入ですが、賠償では一括前倒しで受領するため、将来分について利息相当を控除します。実務上は、現在価値換算(割引)の考え方を使います。具体の割引率や方式は、最新の実務基準を確認のうえ、事案に即して主張立証します。

重要なのは、「何年分を、どの方式で、どう割引したか」を明細化すること。計算根拠を開示しておけば、反論の論点を限定できます。

諸費用|領収書と相当因果関係

- 死亡までの治療費:救急〜集中治療・投薬・検査等。診療明細で裏づけ。

- 入院雑費:日用品・テレビカード・病衣など。期間相当で整理。

- 付添看護費:医師の付添指示、勤務実態、日当相場・勤務先休業の有無等で評価。

- 文書代:死亡診断書・診療報酬明細・交通事故証明書等。

- 葬儀費用:必要かつ相当の範囲(過度な祭祀・香典返し・仏壇等は対象外評価になりやすい)。

「必要・相当」の線引きが争点化します。領収書・見積・指示書を一式保存し、因果関係と相当性を説明できるように。

過失相殺・素因減額・損益相殺の基礎

- 過失相殺:被害者側に過失があれば、その割合に応じて全体が減額。実況見分・ドラレコ・目撃証言・見取り図で態様立証を。

- 素因減額:基礎疾患・脆弱性等が損害拡大に影響した場合に調整が問題となることがあります(事案次第)。

- 損益相殺:他の給付(例:公的給付・保険金等)がある場合の控除調整。

※控除の可否は給付の法的性質によって異なります。一律に「差し引かれる/差し引かれない」とは言えないため、個別に確認が必要です。

専業主婦(夫)・学生・高齢者の取り扱い

就労していない場合でも、家事労働の経済価値や、将来就労の蓋然性を根拠に、逸失利益の主張は可能です。学生・児童は、学歴別の平均賃金統計などから将来収入を推計し、高齢者は就労実態・家族への支援実態を資料化して評価を試みます。

家事分担表、家計簿、介護・育児の実務分担、地域活動等の生活実態証拠は、金銭評価の説得力を押し上げます。

請求の進め方|実務フロー

- 相続人・代理体制の確定:戸籍・相続関係説明図・委任状。

- 証拠収集:実況見分調書・見取り図・ドラレコ・医療記録・領収書一式。

- 損害算定書の作成:慰謝料根拠、逸失利益(計算式・率)、諸費用(明細)、過失・損益調整を明示。

- 任意保険会社と交渉:提示額の査定根拠を開示させ、相違点を論点整理。

- 決裂時の対応:ADR・訴訟。立証計画(証人・鑑定・意見書)を前提に主張書面を設計。

時効には注意(起算点・期間・中断/更新)。安全側で早期着手・証拠保全を。

計算イメージ(概算例)

年収500万円の方が、あと10年就労可能であったケース(単純化)。

| 項目 | 概算 | 説明 |

|---|---|---|

| 基礎収入×年数 | 500万円 × 10年 = 5,000万円 | ボーナス等含む年収ベース(必要に応じ平均化) |

| 生活費控除 | ▲(事案相当の割合) | 家族構成・家計実態で個別に設定 |

| 中間利息控除 | ▲(割引率・方式により算出) | 現在価値換算。最新の実務基準に依拠 |

| 逸失利益(概算) | = 上記調整後の金額 | 証拠と計算根拠の整合が重要 |

※本表は計算の「枠組み」を示す教育用の例で、実際の算定は個別事情・実務基準で大きく変わります。

よくある落とし穴

- 提示根拠がブラックボックス:相手提示の金額は根拠式・率・資料まで開示要求を。

- 証拠の欠落:領収書・診療明細・勤務先の収入証明・税資料が抜けると、後で金額が戻せません。

- 生活費控除の一律化:家族分担や家計構造の実態を出せば、調整余地が生まれます。

- 時効管理:交渉が長引くほど危険。中断/更新手続を意識。

FAQ(よくある質問)

Q. 慰謝料と逸失利益は相続人ごとにどう取り扱いますか?

A. 被害者本人分(慰謝料・逸失利益等)は相続財産として各相続人に按分。遺族固有の慰謝料は各遺族の固有請求です。

Q. 税務はどうなりますか?

A. 損害賠償金の課税関係は項目・性質で異なります。税理士へ早めに相談を。

Q. 生命保険・遺族年金は差し引かれますか?

A. 損益相殺の可否は給付の法的性質で異なり、一律に決まりません。約款・法令・判例実務を踏まえて個別に判断します。

出典・参考(一般情報)

- 民法(不法行為・相続等の規定)

- 自動車損害賠償保障関連法(自賠責の最低限補償枠)

- 交通事故損害額算定実務(各種実務書・判例集)

- 判例タイムズ等(過失・損害算定の実務目安)

本稿は公開情報を踏まえた一般的ガイドです。最新の実務運用や個別案件への適用は、専門家にご確認ください。

大切なご家族のために、正しい金額で。

死亡事故の賠償は、項目整理・証拠化・計算根拠の明示で結果が変わります。初動の一手から伴走します。まずは状況をお聞かせください。