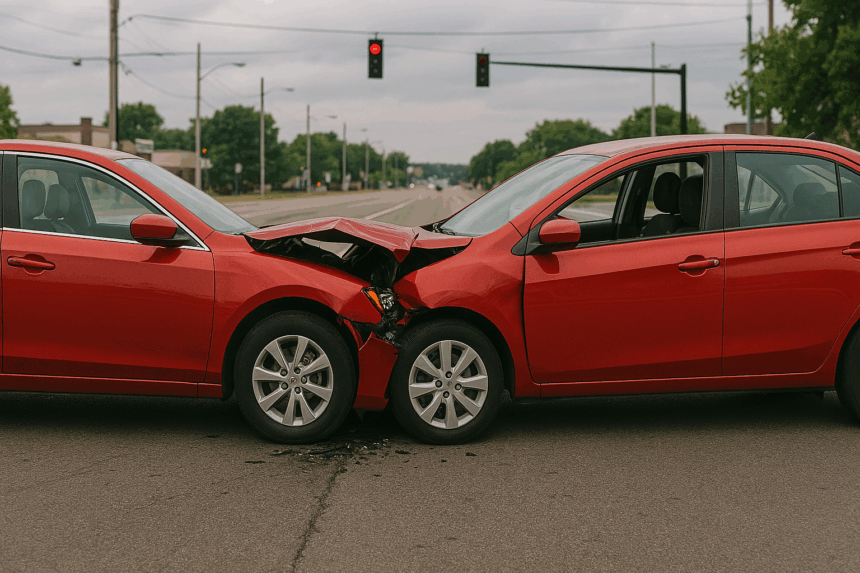

過失割合の正しい理解と対処法被害者・加害者どちらにも重要

交通事故では、誰がどれだけ注意を怠ったか——。

その「不注意の度合い」を数値で示すのが過失割合です。

わずか1割の違いが、最終的な示談金を大きく左右することもあります。

今回は、過失の考え方・過失相殺の仕組み・正しい交渉のコツをわかりやすく解説します。

1. 「過失」とは?

「過失」とは、法律上でいうところの注意義務違反を意味します。

日常で言えば「うっかり」「不注意」「確認不足」といった行動がこれにあたります。

過失=注意すれば防げた事故を、注意を怠った結果起こしてしまうこと。

運転者は、常に周囲の状況を確認し、事故を防ぐための注意を払う義務を負っています。

その義務を怠った結果として発生した事故は、たとえ故意ではなくても「過失あり」と判断されるのです。

2. 「過失割合」とは?

過失割合とは、交通事故における当事者双方の責任の割合を数値化したものです。

これは損害賠償額を算定する上で非常に重要な指標となります。

| 事故形態 | 被害者 | 加害者 |

|---|---|---|

| 停車中の車に追突 | 0% | 100% |

| 交差点での右折・直進衝突 | 30% | 70% |

| 信号なし交差点の出会い頭 | 50% | 50% |

| 歩行者と車両の接触 | 20% | 80% |

この数字は、警察の実況見分調書や目撃証言、ドライブレコーダー映像、現場の状況などをもとに決定されます。

同じような事故でも、信号の有無・スピード・天候などで数値は変わるため、ケースごとに柔軟な判断が行われます。

3. 過失割合を決める要素

過失割合は単に「どちらが悪いか」ではなく、事故の背景や環境を含めて判断されます。

- 信号や標識の有無(停止線の位置、優先道路か否か)

- 車両の速度・ブレーキの有無

- 周囲の交通量や見通しの良し悪し

- 歩行者の行動(急な飛び出し・無灯火など)

これらを総合して、裁判例に基づく基準表(別冊判例タイムズなど)を参考に過失割合が算定されます。

つまり、「一方的に悪い」とは限らず、細部の状況によって結果は変わるのです。

4. 「過失相殺」の考え方

被害者にも一定の過失があると認められた場合、その過失分は損害賠償から差し引かれます。

これを過失相殺と呼びます。

例:修理費100万円の事故で、過失割合が被害者10%の場合 → 被害者の自己負担10万円、残り90万円を相手方に請求。

金額が大きい人身事故では、たった1割の過失が数百万円の差になることもあります。

そのため、過失割合のわずかな違いが人生を左右するケースも少なくありません。

5. 被害者が注意すべきポイント

被害者は、保険会社が提示してきた割合をそのまま受け入れないことが大切です。

なぜなら、保険会社は支払金額を抑える立場にあるため、提示される割合が「被害者に不利」なことも多いからです。

- ドライブレコーダー映像を保存しておく

- 現場の信号・標識・位置関係を記録

- 実況見分調書を確認(誤りがあれば訂正要請)

- 弁護士を通して交渉することで、判例に基づく適正な主張が可能

被害者側が正確な情報を握っていれば、過失割合の修正や慰謝料増額につながることがあります。

6. 加害者が気をつけたいこと

一方で、加害者側にも「過剰な責任を負わされないようにする」意識が必要です。

被害者側にも一部の過失がある場合は、それを正しく主張しなければなりません。

- 現場写真やドライブレコーダーを提出する

- 目撃者の証言を確保する

- 警察・保険会社へ正確に報告する

また、相手が誇張した被害を訴えるケースでは、医学的な証拠をもとに冷静に反論する必要があります。

弁護士を通じて交渉を行えば、客観的データに基づく判断を求めやすくなります。

7. 弁護士に依頼するメリット

過失割合の交渉は、専門知識がないと難航しやすい分野です。

弁護士が介入すれば、過去の判例や基準を用いて、根拠ある主張を展開できます。

- 過去の裁判例を根拠に適正割合を主張

- 保険会社との交渉を一任できる

- 後遺障害認定・慰謝料計算なども包括サポート

弁護士費用特約が付帯していれば、自己負担ゼロで依頼可能な場合もあります。

保険等級にも影響しません。

交通事故の慰謝料・示談金でお悩みの方へ

過失割合や損害賠償の判断で迷ったら、専門家の知識を頼りにしましょう。

交通事故専門の無料相談なら「ジコまど」がサポートいたします。