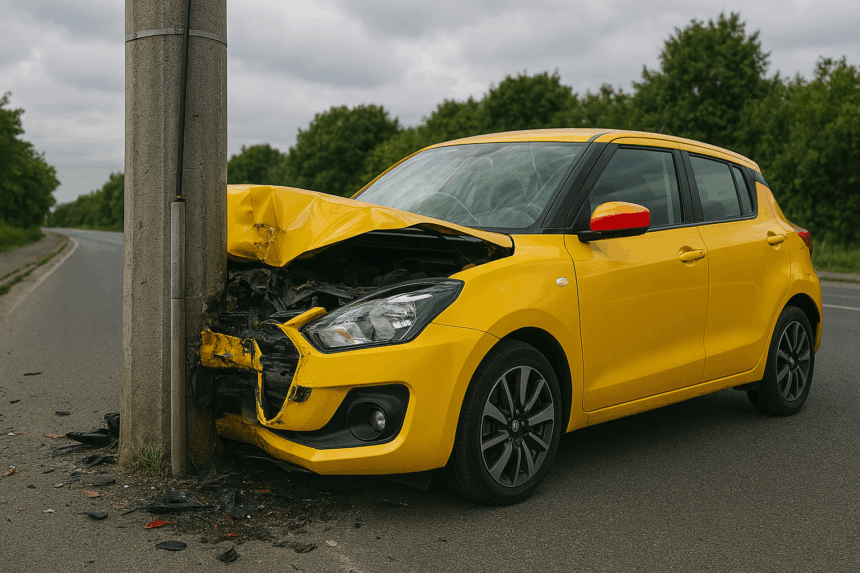

交通事故後に整骨院で行うべき回復トレーニング

交通事故後、「病院では骨に異常がないと言われたけれど、首や腰の重だるさが続く」「仕事や家事に戻るのが不安」というお悩みは少なくありません。整形外科での画像検査・診断に加え、整骨院での機能回復アプローチ(関節可動域・筋力・姿勢・呼吸の再学習)を段階的に行うことで、後遺症リスクの低減と生活復帰のスピードアップが期待できます。本記事では、事故後の身体がたどる回復プロセスに合わせて、整骨院で実施すべき具体的トレーニングとセルフケア、通院の意義、さらに「ジコまど」に相談してから解決に至るまでの流れを、専門的かつやさしい言葉で解説します。

交通事故後に整骨院通院が重要な理由

① 医療(整形外科)とリハビリ(整骨院)の“役割分担”が回復を加速

交通事故直後は、整形外科での骨折・脱臼・靭帯損傷等の医学的評価が最優先です。一方、レントゲン等で異常が見つからなくても、筋膜の癒着、微細な関節機能不全、痛みによる運動回避からの姿勢崩れなど「動きの質の低下」は残りがちです。整骨院では、徒手療法や運動療法を通じて「動かせる範囲」「支えられる筋力」「崩れにくい姿勢」を取り戻すことにフォーカスします。医療とリハビリの適切な併用が、後遺症予防と生活復帰の近道です。

② “時期”に合わせた介入で、痛みの慢性化を防ぐ

炎症期→回復期→再発予防期という段階に応じて、刺激量やトレーニング内容を調整することが重要です。炎症が残る時期に強い負荷をかけると悪化しやすく、逆に回復期に刺激不足だと「こわいから動かさない」パターンが強化され、慢性痛や可動域制限を招きます。整骨院では、痛み指標(VAS/NRS)や可動域評価、姿勢・歩行の観察など客観指標を用いて、適切な強度で進めます。

③ 日常生活・仕事・スポーツへの“復帰設計”まで伴走できる

単に「痛みが下がる」だけでは完全回復とは言えません。長時間デスクワーク・荷物の上げ下げ・自転車デリバリー・育児など、現実のタスクに耐えられる体づくり(負荷漸進・フォーム最適化・再発予防)が欠かせません。整骨院は日常場面に即した運動課題を提示し、継続可能なセルフケアを設計します。

回復フェーズ別:整骨院で行うべき介入とトレーニング

【フェーズ1】炎症期(受傷~72時間目安)

- 目的:炎症コントロール、過度な防御反応の抑制、安心の提供

- 介入:患部の過負荷回避、冷却(必要時)、安楽姿勢、呼吸再教育

- トレーニング例:

- 横隔膜呼吸:鼻から3秒吸って6秒吐く×5セット(1日3回)。胸・肩の過緊張を抑制。

- ペインフリーの範囲での関節ゆらぎ運動:頚部・肩・腰を“気持ちいい”程度に小さく動かす。

- セルフケア:睡眠の確保、水分・たんぱく質摂取、温冷の使い分けは専門家の指示に従う。

【フェーズ2】可動域回復期(3日~3週目安)

- 目的:関節可動域(ROM)の拡大、痛みの“過剰な警戒”をリセット

- 介入:徒手療法(筋膜リリース・モビライゼーション)、軽負荷のアクティブROM

- トレーニング例:

- 頚部ゆっくり回旋・側屈:可動域の6~7割で左右各10回×2セット

- 胸椎オープンブック(側臥位で上側の腕を開く):10回×2セット

- 骨盤コントロール(ドローイン):5秒キープ×10回

- セルフケア:長時間同姿勢を避け、60~90分ごとに体位変換やストレッチ。

【フェーズ3】安定化・筋力再教育期(3~6週目安)

- 目的:姿勢支持筋の再教育、荷重耐性の向上、再発予防の基礎づくり

- 介入:中等度負荷の筋力トレーニング、動作パターン矯正

- トレーニング例:

- チンタック(顎引き):5秒×10回×2セット

- バードドッグ:左右各10回×2セット

- ヒップヒンジ練習→ハーフスクワット:10回×2~3セット(痛み3/10以下)

- ゴムバンド外旋・水平外転:各15回×2セット

- セルフケア:就労・家事の“再開量”を記録し、症状との関係を見える化。

【フェーズ4】日常・スポーツ復帰期(6~12週目安)

- 目的:実務・競技特異的な負荷に耐える総合的機能の獲得

- 介入:複合動作(持ち上げ・運ぶ・捻る)、敏捷性・反応性、持久力

- トレーニング例:

- デッドバグ→プランク30~45秒×3セット

- スクワット10~15回×3セット(段階的に負荷増)

- サイドステップ・ミニランジ・ライトジャンプ(必要な方のみ)

- セルフケア:週2~3回の運動継続、フォーム動画の自己チェック。

症状別プログラム例(むち打ち・腰部・膝関節)

むち打ち(頚部捻挫)

- 目標:頚椎支持筋の再教育、胸椎可動性の改善、肩甲帯の安定化

- 例:

- 頚部等尺性(前後左右に軽く抵抗)各5秒×8回

- 胸椎回旋ストレッチ10回×2セット

- チンタック+壁スライド10回×2セット

- バンドプルアパート15回×2セット

- 注意:めまい・しびれ・強い頭痛が出た場合は速やかに医療機関へ。

腰部(打撲・筋筋膜性腰痛)

- 目標:骨盤・股関節主導の動作学習、体幹スタビリティ向上

- 例:

- ドローイン+ブレーシング:5秒×10回

- ヒップヒンジ練習→デッドリフト動作(棒や軽負荷でフォーム中心)10回×2~3

- グルートブリッジ15回×2

- キャット&ドッグ10回×2

膝関節(打撲・捻挫軽症)

- 目標:大腿四頭筋・中殿筋の強化、荷重制御、階段・歩行の質改善

- 例:

- クォータースクワット10~15回×2

- ステップアップ(15~20cm)10回×2

- サイドレッグレイズ15回×2

- 足関節モビリティ(カーフレイズ)15回×2

エビデンスに基づく回復のポイント

痛みは「組織ダメージ」だけで決まらない

不安・恐怖・過去の痛み記憶・睡眠不足・職場ストレスなど心理社会的要因も痛みの感じ方に影響します。整骨院では「安全に動ける成功体験」を積み重ね、脳の過剰警戒を和らげます。

低負荷から高負荷へ“漸進”する

痛み0を待つのではなく、痛みが許容範囲(目安3/10以下)であれば丁寧に負荷を増やします。必要に応じてテーピングや装具、フォーム修正で安全性を高めます。

睡眠・栄養・水分が回復の土台

たんぱく質(体重×1.0~1.2g/日目安)と十分な睡眠は組織修復を助けます。カフェインやアルコールの摂りすぎは痛みの知覚や睡眠質に影響することも。

ジコまどに相談してから解決までの流れ

まずは無料のオンライン相談から。症状・事故状況・生活背景(仕事や家事の負担)を伺い、整形外科受診の必要性や、整骨院での評価・運動計画をご提案します。

- 初回ヒアリング:既往歴・服薬・仕事復帰の期限・不安点を整理。

- 医療連携のご案内:必要に応じて整形外科受診を優先。検査結果に基づき整骨院の介入範囲を明確化。

- 機能評価と計画:可動域・筋力・姿勢・歩行・呼吸を評価し、週あたりの通院頻度・自宅メニューを設計。

- 進捗レビュー:痛みスケール・仕事耐性・生活動作の変化を2~3週ごとに見直し、負荷を漸進。

- 卒業・再発予防:セルフケアの定着、必要時はメンテナンス通院へ。

※ ジコまどは保険交渉を行いません。保険会社との交渉は行わず、医療・整骨院・関係機関との情報整理や専門家のご紹介等、非交渉領域のサポートに徹します。

📞 ジコまど相談窓口: https://jikomado.com/

「症状・不安・生活背景」をまとめてご相談ください。最短で“今日からできる”行動計画をご提案します。

ストーリーで学ぶ回復事例

事例①:28歳・自転車デリバリー(頚部むち打ち)

状況:交差点での接触により頚部痛と肩の重だるさ。レントゲン異常なし。

課題:配達業務で前傾姿勢・長時間走行が避けられない。

介入:1~2週目はチンタック・胸椎回旋・バンド外旋で頚肩帯の再教育。3~4週目は体幹・肩甲帯の連動性(バードドッグ・プランク)。

成果:4週で痛みNRS6→2に低下。6週で連続走行90分が可能に。

ポイント:配達バッグの重さを左右で入れ替える、休憩ごとの胸椎ストレッチを導入し再発予防へ。

事例②:45歳・デスクワーカー(筋筋膜性腰痛)

状況:追突後に腰部痛。朝のこわばりと午後の鈍痛。

介入:ドローイン・ヒップヒンジのフォーム練習、30~60分ごとのマイクロブレイク(立位・体幹伸展)。

成果:3週で座位耐久45分→120分、痛みNRS5→2。8週で日常生活の支障ほぼ解消。

ポイント:椅子・モニター高さの調整、週2回の下肢・殿筋強化で“座りにくい体”から“座っても崩れにくい体”へ。

事例③:62歳・主婦(膝打撲・軽度捻挫)

状況:横断歩道で接触し膝前面の痛み。

介入:初期は炎症管理、その後クォータースクワット・ステップアップで荷重耐性を段階的に回復。

成果:階段昇降の不安が10→3に、散歩30分が可能に。

ポイント:中殿筋の強化(サイドレッグレイズ)で膝のぶれを抑え、歩行安定性が向上。

整骨院選びのチェックリスト

- 医療連携の姿勢:整形外科の診断に基づき、介入範囲を明確にしてくれるか。

- 評価の具体性:痛みスケール・可動域・筋力・姿勢・歩行などを数値や動画で可視化できるか。

- 通いやすさ:夜間・土日対応、アクセス、予約の取りやすさ。

- 説明の分かりやすさ:専門用語をかみ砕き、家族にも説明できるレベルで話してくれるか。

- 再発予防の設計:卒業基準・自宅メニュー・フォローの仕組みがあるか。

よくある質問(FAQ)

Q. どのくらいの頻度で通えばよいですか?

A. 初期2~3週は週2~3回、その後は状態に応じて週1~2回へと漸減するケースが多いです。生活負荷や仕事復帰のタイミングに合わせて調整します。

Q. 痛みが軽くても通院する意味はありますか?

A. はい。痛みだけでなく、可動域・筋力・姿勢・動作の質を整えることが再発予防に直結します。「大丈夫だろう」と放置して運動回避が続くと、慢性化のリスクが高まります。

Q. 自由診療や保険会社とのやり取りはどうなりますか?

A. 具体的な交渉は各当事者での対応が必要です。ジコまどは保険交渉を行いませんが、情報整理や関係機関・専門家のご紹介など、非交渉領域の支援を行います。まずは状況をお聞かせください。

Q. 自宅でできることは?

A. 呼吸再教育、可動域運動、体幹・殿筋の基礎トレーニング、睡眠・栄養の最適化が基本です。動画撮影でフォーム確認を行うと効果的です。

参考リンク

- ジコまど公式:https://jikomado.com/

- 福岡県警 交通事故統計:https://www.police.pref.fukuoka.jp/kotsu/kotsukikaku/toukei/trafficaccident.html

- 警察庁 交通局:https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/

- 内閣府 交通安全対策:https://www8.cao.go.jp/koutu/

- 国民生活センター:https://www.kokusen.go.jp/

まとめ:あなたの不安を希望に変えるために

交通事故後の回復は、痛みの軽減だけでなく「動ける自分を取り戻す」プロセスです。整形外科と整骨院の併用で、炎症期から復帰期まで段階的にアプローチすれば、後遺症リスクを抑えながら仕事や日常生活に自信を持って戻ることができます。

ジコまどは、保険交渉は行いません。その代わりに、症状の整理、医療連携のご案内、整骨院での具体的な回復プラン設計、生活復帰の伴走という“あなたに寄り添う支援”を徹底します。ひとりで抱え込まず、まずはお気軽にご相談ください。

ジコまどでは交通事故に関する悩みをなくしたい。その思いで、今日もあなたの回復に伴走します。