同乗者も補償対象

結論|同乗者は原則として補償の対象です

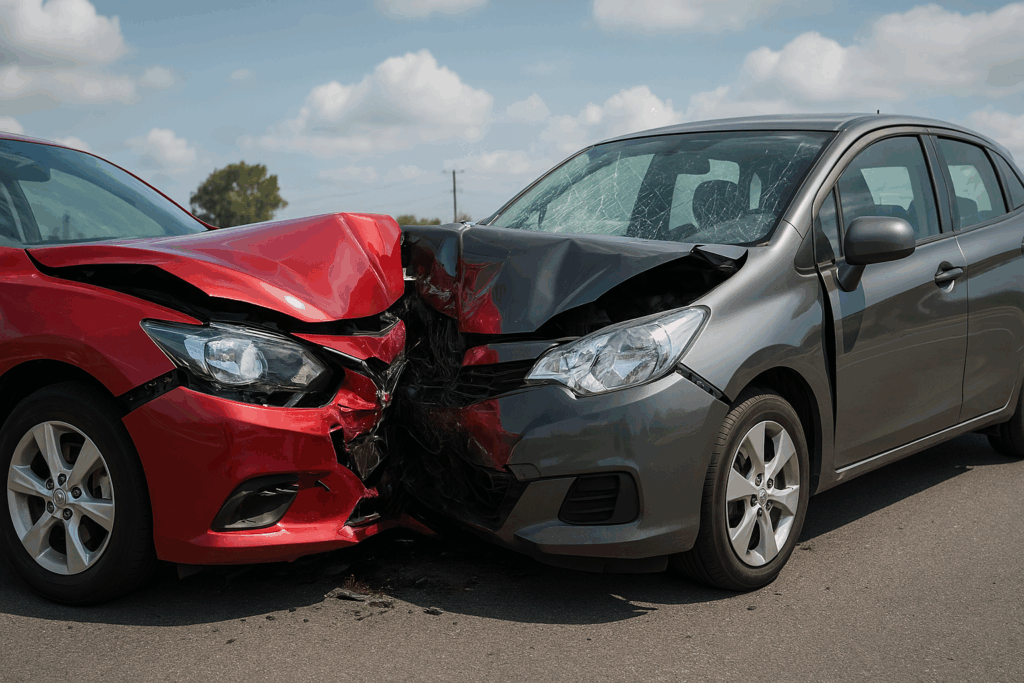

自動車事故では、運転者だけでなく同乗者(家族・友人・同僚・送迎中の知人等)も補償の対象になり得ます。補償の入口は大きく分けて次の4つ—自賠責(被害者請求)、相手方の対人賠償、同乗していた車の人身傷害補償、搭乗者傷害—です。どれをどの順序で使うか、また重複時の調整をどう設計するかで、最終的な受取額やスピードが変わります。

まずは人身扱いでの届出・当日受診・証拠化が最優先。制度論は後からでも整えられますが、証拠の欠落は取り返せません。

補償の全体像|同乗者が使える主な制度

| 制度 | 誰の保険か | カバーする損害 | ポイント |

|---|---|---|---|

| 自賠責(被害者請求) | 加害車両の自賠責 | 治療費・慰謝料・休業損害等(定型算定) | 示談前でも直接請求でき、先行回収が可能 |

| 対人賠償(任意) | 加害者の任意保険 | 人身に関する損害の全体(過失や基準で増減) | 過失割合・立証で金額が動く。交渉の要 |

| 人身傷害補償 | 同乗車の任意保険 | 自身の人身損害(過失不問でカバーされる設計が一般的) | 約款基準で算定。請求順序と調整条項の確認が重要 |

| 搭乗者傷害 | 同乗車の任意保険 | 定額(入通院日額・後遺・死亡等の定型支払) | 「定額型」で迅速。別枠で重ね取りできることが多い |

実務では自賠責の被害者請求で先行回収→不足分を対人賠償・人身傷害で調整→搭乗者傷害は別枠で活用、という流れがスムーズなことが多いです。

ケース別:同乗者が取り得るルート

① 相手車が明確に加害(追突など)

- 相手方の対人賠償が主軸。自賠責は被害者請求で先行回収可。

- 同乗車の人身傷害も併用可(調整条項に留意)。

- 定額の搭乗者傷害が付いていれば別枠で請求。

② 同乗車側にも過失(単独・自損含む)

- 同乗者は運転していないため、基本的に救済が厚い(ただし例外あり)。

- 同乗車の人身傷害で過失不問のカバーが期待できる。

- 対人賠償は運転者の過失が金額に影響。自賠責も活用。

③ 家族・同居親族の同乗

- 近年は多くの保険で同居親族・配偶者もカバーされる設計が一般的。

- ただし約款により同一車両の所有者・運転者に対する対人賠償の扱いなど例外規定があるため証券確認が必須。

④ タクシー・送迎車の同乗

- 事業用車の保険を前提に対人賠償・人身傷害、自賠責の被害者請求を適切に組み合わせる。

請求の順序が「最終受取額」を左右します

複数の制度を使える場合、どこに・どの順で・何を出すかで、総額・スピード・手戻りが変わります。特に人身傷害×対人賠償×自賠責は、約款の調整条項や控除の関係で、請求順序の設計が要点です。

- 先行回収は自賠責(被害者請求)…示談前でも現金化しやすい。

- 本体交渉は対人賠償…過失・立証で増減。裁判基準との比較検討。

- 不足分や自損時は人身傷害…約款基準・控除の確認を。

- 定額の搭乗者傷害は別枠で迅速化。

同乗者が押さえるべき「証拠」と「書類」

- 交通事故証明書(人身扱いが重要)

- 診断書・診療明細・領収書・通院交通費(IC履歴・走行距離メモも)

- 現場・車両の写真、ドラレコデータ、目撃者の連絡先

- 勤務先の休業証明、自営は確定申告書・売上帳

- 自分/家族の保険証券(人身傷害・搭乗者傷害・弁護士費用特約の有無)

初診は事故当日〜早期に。通院の空白は因果関係に疑問を生みます。福岡県警の交通事故統計も参考に、地域の現状を把握しておきましょう。

Q&A|よくある疑問

Q1. 友人の車に乗っていてケガ。請求先は?

A. 相手車が加害なら相手の対人賠償+自賠責(被害者請求)が主軸。同乗車側の人身傷害・搭乗者傷害も併用可能です。

Q2. 運転者(家族)の過失が大きい事故。同乗者も補償される?

A. 多くは補償対象です。人身傷害は過失不問型が一般的。対人賠償の扱いは約款・同居親族等の条件に注意。

Q3. 先にどれを請求すべき?

A. 実務では自賠責の被害者請求で先行回収→対人賠償で本体交渉→人身傷害で不足補填→搭乗者傷害は別枠、の順が検討候補です。

Q4. むち打ちでも補償は受けられる?

A. 受けられます。初診のタイミングと症状の一貫性(通院記録)が重要。必要に応じて画像・神経学的所見の補強を。

Q5. 福岡で相談先は?

A. 事故後の手続・書類整理は専門家に。ジコまどでは保険交渉は行わず、書類・制度・手順の整理に特化して伴走します。修理・代車はこちらのLPも活用ください。

実例ストーリー|同乗者の先行回収と最終増額

福岡市在住・30代女性・会社員/友人の車に同乗中に追突被害

当日受診で頚椎捻挫と診断。被害者請求で自賠責から先行回収し、治療費・通院交通費・入通院慰謝料の一部を確保。その後、相手の対人賠償との交渉で、通院実績と生活影響の記録(日常動作の制限・家事支援の必要性)を提示して増額。さらに同乗車の搭乗者傷害を別枠で受給。トータルでは初提示比+約30%の最終受取に。

ポイントは「早期受診・証拠化」×「請求の順序設計」。同乗者でも主張・立証を丁寧に積むことで、結果は大きく変わります。

同乗者のためのチェックリスト(保存版)

- 人身扱いで届出・交通事故証明書を取得した。

- 当日〜早期受診で診断書・診療明細を確保した。

- 通院交通費の証跡(IC・領収書・距離メモ)を保存している。

- 勤務先の休業証明(自営は申告書・売上帳)を用意した。

- 自賠責(被害者請求)→対人→人身傷害→搭乗者傷害の順序を設計した。

- 示談前に内訳(算式・基準)の開示を受け、清算条項を理解した。

事故後のリハビリ・ボディケアもお忘れなく

交通事故後は、体の違和感や可動域の制限が残りやすく、早期のケアが回復を大きく左右します。

福岡・薬院エリアで専門的なボディメイク&機能回復を希望される方は、Blent.BLDをご利用ください。

書類の棚卸しと請求順序の設計から始めましょう

同乗者でも補償ルートは複数あります。自賠責の被害者請求で先行回収し、残りを対人・人身傷害で最適化。修理・代車は専用LPもご活用ください。