2022年12月号|今月の特集とクイズ

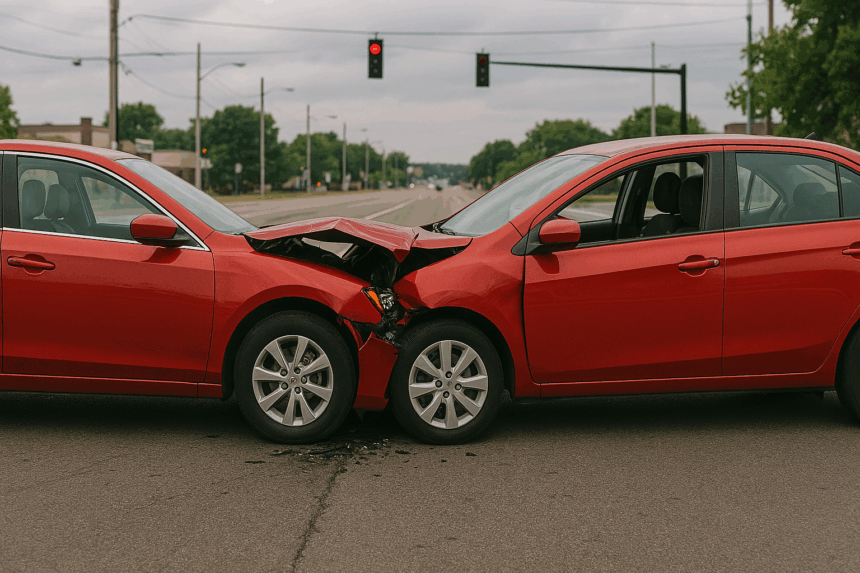

「自分は大丈夫」と思った瞬間に起こるのが交通事故。平時から“型”を知っておけば、緊張の中でも体が自然に動きます。本号では、Step0〜2の初動行動に加え、応急手当・二次災害防止・警察/保険会社連絡・証拠保全まで、実務で迷わないための要点をまとめました。

本文は教育・啓発を目的とした一般的解説です。状況により判断は変わり得ます。危険がある場合は自身の安全を最優先し、必要に応じて専門家に相談してください。

今月のクイズ

2020年中に起きた交通事故による救急車の出動件数は次のうちどれでしょう?

- 166,255件

- 266,255件

- 366,255件

参考情報:2021年中の交通事故は305,196件、死傷者は364,767人と報告されています(*出典:警察庁交通局 令和4年5月〈改訂版〉「令和3年中の交通事故の発生状況」)。事故は“他人事”ではありません。

初動フロー(Step0〜Step2)の全体像

| Step | 目的 | 要点 |

|---|---|---|

| Step0 冷静化 | パニック抑制と状況把握 | 深呼吸→自身の無事の確認→車外の安全確認→危険源の把握(火災・漏れ・通行) |

| Step1 救護 | 生命の危機への即応 | 119通報・心肺停止の確認・心臓マッサージ・AED手配・止血・気道確保・体温保持 |

| Step2 二次災害防止・通報・記録 | 被害拡大の防止と証拠保全 | 安全地帯への退避/停止表示器材設置/110通報/相手情報・保険情報の確認/記録化 |

Step0|冷静になり状況を把握しましょう

事故直後はアドレナリンが分泌され、痛みや危険に鈍くなることがあります。まずは深い呼吸でペースを取り戻し、以下の順番で確認します。

- 自身の安全:シートベルト解除前に後方確認。夜間は車内灯で被視認性を上げ、可能なら反射材を使用。

- 危険源の把握:漏れ(燃料・薬品)、煙・火花、路上の破片。必要ならエンジン停止・ハザード点灯。

- 通報の準備:「いつ・どこで・何が・何人が・現在どうなっているか」を簡潔に整理。

子どもはショックで「大丈夫」と答える場合があります。行動や顔色・呼吸を観察し、安易に自己申告を鵜呑みにしないでください。

Step1|けが人を救護しましょう

救護は最優先です。けが人の有無・意識・呼吸・出血量を短時間で評価し、119番と応急手当へ移行します。

119番通報のコツ

- 正確な場所(目印・交差点名・高速なら路線名とキロポスト)

- 負傷者の状態(意識・呼吸・出血・挟まれ)・人数

- 危険物の有無(発煙・漏洩・電柱倒壊など)

到着までの平均は約9分とされます。到着前の応急手当が生死を分けます(*参考:総務省消防庁「令和3年版 救急・救助の現況」報道資料)。

呼吸をしていない/反応がない場合:心臓マッサージ

- 胸の中心に手掌根を置き、もう一方の手を重ねる。

- 5cm以上沈む程度に1分間100〜120回のテンポで圧迫し、胸が戻るまで手を離す。

- 周囲に「AEDを持ってきてください」と依頼。

AEDの使用

到着したら電源を入れ、音声指示に従うだけでOK。パッド貼付→解析→必要時ショック→すぐに胸骨圧迫再開。呼吸が戻らない限り継続します。

大量出血への対応:直接圧迫止血

- 清潔な布やガーゼを当て、出血部位をピンポイントで強く押さえる。

- 滲み出ても重ねて圧迫(外さない)。

- 救急隊引継ぎまで継続。終了後は石けんと流水で手洗い。

搬送までの体温維持(上着やブランケット)と痛み・不安の軽減の声かけも重要です。

Step2|二次災害の防止・通報・記録・連絡

二次災害を防ぎましょう

- ハザードランプを点灯し、可能なら安全な路肩や駐車帯へ移動。

- 停止表示器材を後方に設置(一般道は目視で十分距離、高速は路肩に退避しガードレール外へ)。

- 夜間・悪天候は被視認性(ライト・反射材)を強化。

警察へ連絡(110番)

軽微でも必ず届出。後日の体調変化や認識齟齬で紛争化しやすいため、検分と交通事故証明書の取得が重要です。

「だれが・いつ・どこで・どんな状況で・どうなったか」を簡潔に伝達。映像や位置情報の共有は、状況把握に有用です。

相手の方の情報確認

- 氏名・住所・連絡先・車両番号

- 保険会社名・証券番号・契約者名・連絡先

スマートフォンでの撮影は必ず許可を得てから。免許証や保険証券の撮影が難しい場合は手書きのメモでも可。

事故状況の記録・ドライブレコーダー保存

- 現場写真(全景→中景→接触部位→ブレーキ痕→信号・標識→路面状態の順で)

- ボイスメモで時間・天候・信号・速度感・視認タイミングを記録

- 目撃者の氏名・連絡先

- ドライブレコーダー映像の上書き防止(電源断・SD退避)

保険会社へ連絡

「軽微」「もらい事故」でも必ず連絡。現場では示談や過度な約束をしないでください。後日の医療機関受診や自賠責・任意保険の手続きに影響します。

「物損でいいです」と処理すると、後からの補償手続きが難航することがあります。ケガがある・疑わしい場合は人身事故への切替を検討(診断書を提出)。

初動対応と「記録(実況見分調書・供述調書)」の接点

現場での言動・位置関係・写真や映像は、のちの実況見分調書や供述調書へ反映され、過失認定や示談交渉の前提になります。違和感があればその場で指摘し、完成後の書面は弁護士経由で控えを確保するのが安全です。

- 視認地点・接触位置・停止位置は争点化しやすい重要情報

- ドライブレコーダーや第三者の証言で裏づけを取り、整合性を担保

- 後日の異議は医学的/物理的根拠(診断書・軌跡解析・現場再測量)を添付

よくある質問(現場対応編)

Q. 相手が「急いでいるので警察は不要」と言います。

A. 応じないでください。必ず110番し、検分と事故証明を行います。後日のトラブルを避ける基本です。

Q. 受診は必要?

A. 痛みが軽くても必ず医療機関で診察を。むち打ち等は遅発性・慢性化のリスクがあります。診療記録は重要な証拠にもなります。

Q. 映像の扱いは?

A. 上書き防止を最優先。SDを抜く・コピーを作る・クラウド保存。第三者へ無断公開は避け、保険会社・弁護士へ提出してください。

現場チェックリスト(保存版)

- □ 自身と同乗者の安全確保/車両停止/ハザード

- □ 119通報(場所・人数・状態)/心肺停止の確認

- □ 胸骨圧迫・AED/出血の直接圧迫

- □ 停止表示器材の設置/安全地帯へ退避

- □ 110通報(だれ・いつ・どこ・状況・被害)

- □ 相手方の身分・連絡先・保険情報の確認

- □ 写真(全景→中景→近景)・ボイスメモ・目撃者連絡先

- □ ドラレコ映像の保全/上書き防止

- □ 保険会社へ連絡/現場示談はしない

- □ 医療機関受診(診断書)/後日の体調変化の記録

クイズの答え

(2)266,255件 …が正解です。救急隊の出動は年次や社会情勢で変動しますが、いずれにしても初動対応の質が生存率・予後・紛争化リスクに直結します。今日のうちに、ご家族と本記事のフローを共有しておきましょう。

注:数値クイズは学習目的の設問です。正確な最新統計を参照する場合は、各年版の警察庁・消防庁資料をご確認ください。

事故後の証拠・記録・手続きは専門家へ

実況見分調書・供述調書の確認、刑事記録の閲覧申請、自賠責・任意保険の実務対応まで、初動の一手でその後が変わります。迷ったら早めにご相談を。