「被害者請求」と「加害者請求」の違いを一発理解――整骨院に通院する重要性までまとめて解説

交通事故に遭われた直後は、痛みや不安で頭がいっぱいになりがちです。この記事では、まず多くの方がつまずく「被害者請求」と「加害者請求(加害者側請求)」の違いをやさしく整理し、その上で整骨院に通院することの重要性と、回復・手続き・再発予防までを見据えた最短ルートを専門的かつ親しみやすく解説します。途中で無料相談の導線もご用意していますので、必要な方はそのままお進みください。

1. 被害者請求と加害者請求の違い(先に全体像)

ここでいう「請求」は主に自賠責保険に対して行う手続きの流れを指します。ざっくり言うと、被害者請求は被害者本人(または代理人)が必要書類を揃えて自賠責に直接請求する方法、加害者請求は加害者側(またはその任意保険会社)が立替えた費用等について自賠責に請求する方法です。どちらの方法でも、治療の実態・期間・事故との因果関係が客観的に分かる記録がとても大切になります。

1-1. ひと目で分かる比較表

| 項目 | 被害者請求 | 加害者請求 |

|---|---|---|

| 誰が主導? | 被害者(ご本人やご家族等)が主導して請求 | 加害者側(または任意保険会社)が主導して請求 |

| 資金の流れ | 被害者に直接支払われやすい | 加害者側が立替→自賠責に請求し戻す形 |

| 主なメリット | 被害者側で進捗を把握しやすい/必要な費用の透明性 | 加害者側でまとめて処理されるため被害者の負担が少ない場合も |

| 主な注意点 | 書類収集や計算の手間がかかる | 被害者側で詳細が見えにくいことがある |

| 共通して重要なこと | 医療機関の診断・整骨院等での施術記録・通院頻度・症状の一貫性が客観的に分かること | |

例えば福岡県内の交通事故発生件数の推移をみると、地域により時期ごとに特徴があり、事故後の適切な受療行動の重要性がうかがえます(参考:福岡県警察/交通事故統計)。どちらの請求方法を選ぶ場合でも、事故直後からの記録と通院の継続が土台になります。

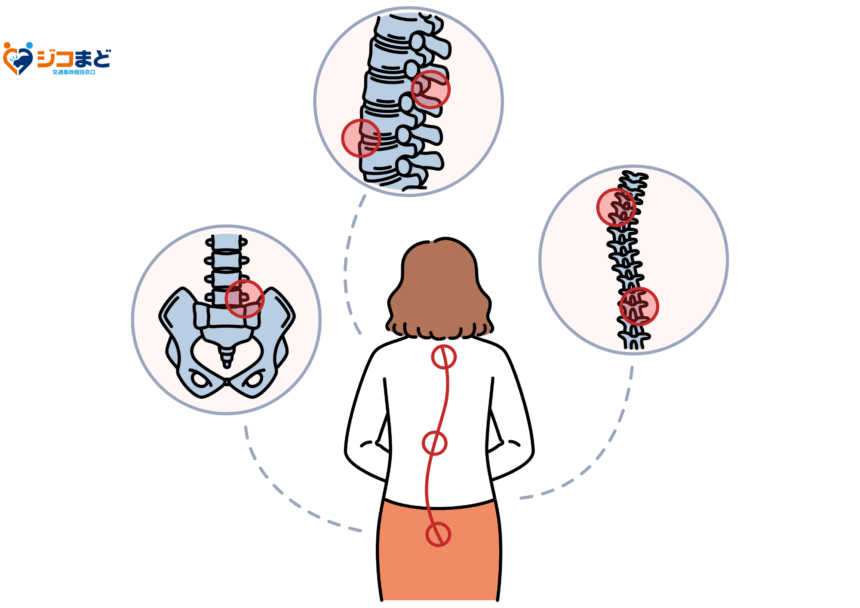

2. なぜ「整骨院への通院」が重要なのか

交通事故では、レントゲンに写らない筋・靭帯・筋膜の損傷や、頚部捻挫(いわゆるむち打ち)・腰部痛・肩甲帯の機能低下など、機能面の不調が長引きやすいのが特徴です。整骨院では、疼痛コントロール・可動域の改善・筋機能の再教育に焦点を当てた施術・運動指導を行い、日常復帰までのロードマップを伴走します。

2-1. 請求上のポイントにも直結する「3つの一貫性」

- ① 因果関係の一貫性:事故後すぐに診療を受け、痛みの部位と発症時期が記録されている。

- ② 症状の一貫性:通院のたびに主訴・部位・程度が客観的に記録され、ブレが少ない。

- ③ 期間の相当性:症状に見合った期間・頻度で通院し、改善の推移が時系列で分かる。

この「3つの一貫性」は、被害者請求でも加害者請求でも重要視されるポイントです。だからこそ、計画的な通院と記録が、回復と手続きの両面で「のちの安心」につながります。

📞 ジコまど相談窓口: https://jikomado.com/

Instagramをフォロー(@jiko.mado) 【無料相談】公式LINEに登録する

2-2. 整骨院+医科の役割分担

整骨院(柔道整復師)は、徒手療法・運動療法・生活動作の指導で機能改善をサポートします。一方で、画像検査や医師の診断書が必要な場面もあるため、まず整形外科で診断→並行して整骨院で機能回復という二輪体制が理想的です。これにより、医師の医学的所見と整骨院の機能回復記録が補完し合い、請求に必要な客観性が高まります。

3. 事故後90日の回復&手続きロードマップ

3-1. 初動(0〜7日)

- 警察へ届け出・事故状況の記録(福岡県警/交通事故関連ページ参照)。

- 整形外科で診断(必要があれば画像検査)。診断名・部位を明確に。

- 整骨院で疼痛軽減と可動域改善の初期介入。自宅ケアと注意点を共有。

3-2. 改善期(2〜6週)

- 週2〜3回を目安に通院し、痛みの質・可動域・筋出力を段階評価。

- 日常生活や仕事復帰に向けた運動課題を進級式に調整。

- 書類は来院ごとに整備:領収書、施術証明、経過記録を保管。

3-3. 再発予防・仕上げ(7〜12週)

- 残存症状をピンポイントで改善(頸・肩甲帯・体幹の協調性など)。

- 荷重・振動・長時間座位など、職業特性に合わせたセルフケアを確立。

- 必要書類を整え、被害者請求 or 加害者請求に向けた最終確認。

4. 具体事例:年齢・症状・状況・成果

事例A|28歳・事務職・追突事故(頚部捻挫)

状況:通勤中に後方から追突。初診で頚部捻挫と診断。

整骨院介入:初週は疼痛緩和と頸部深層筋の軽負荷トレーニング、肩甲帯の安定化、デスクワーク時の姿勢指導。

成果:4週で可動域が左右差ほぼ解消、頭痛頻度が週3→週1へ改善。

請求面:診断書+施術記録+領収書を整え被害者請求。支払いの見通しが立ち不安が軽減。※ジコまどは保険交渉は行わず、必要に応じて専門家を紹介。

事例B|45歳・配送業・出会い頭(腰部痛)

状況:交差点での低速衝突。荷役作業で腰痛が悪化。

整骨院介入:股関節・骨盤帯の安定性強化、腰部伸展耐性の再獲得、仕事前後のルーティンを設計。

成果:6週で荷物20kgの持ち上げが可能に、勤務シフト復帰。

請求面:任意保険会社が関与し、加害者側で費用処理進行=加害者請求。記録が揃っていたため書類の突合がスムーズ。

事例C|62歳・主婦・自転車×自動車(肩痛・握力低下)

状況:自転車で側方接触。転倒はないが肩外転痛と手のしびれ。

整骨院介入:肩甲上腕リズムの再教育、胸郭可動性の改善、握力トレーニングを段階的に。

成果:8週で洗濯物干し・買い物の痛みがほぼ消失、握力左右差が縮小。

請求面:交通事故証明書、医科の所見、整骨院の経過で被害者請求に必要な客観資料が揃い安心感が高まる。

5. よくある質問(保険会社対応・頻度・書類など)

Q1. 「整骨院はダメ」と言われました…?

事故態様や傷病名、保険会社の運用で説明が異なることがあります。まずは医師の診断を受けた上で、整骨院での機能回復が必要であることを丁寧に共有するのが基本。通院の目的(痛みの軽減、可動域改善、復職支援など)を具体化し、記録を残すことが肝心です。

Q2. 通院頻度の目安は?

初期は週2〜3回、軽快に合わせて週1回へ。自宅でのセルフケア・職場復帰状況で調整します。症状の波があるため、急にゼロにせず段階的に卒業するのが再発予防に有効です。

Q3. 請求に必要な書類は?

領収書・施術証明・診断書・交通事故証明書・通院経過の記録が基本セット。詳細は次章チェックリストをご覧ください。

Q4. 後遺残存が心配です

症状固定の判断や後遺障害の有無は医師の診察が必須。整骨院では、日常で困る具体的動作(長時間座位、振動、上肢挙上など)を客観指標とともに蓄積し、医師の判断材料となる機能情報を整えます。

6. チェックリスト:被害者請求/加害者請求で準備する書類

共通で整えておきたいもの

- 医師の診断書(初診日・傷病名・部位)

- 整骨院の施術証明・経過記録(主訴・可動域・疼痛スケール等)

- 領収書(医科・整骨院・薬局)

- 交通事故証明書(自動車安全運転センターで取得)

- 事故状況メモ(日時・場所・天候・衝突方向・車両損傷部位など)

被害者請求で追加になりやすいもの

- 通院交通費明細(公共交通機関の領収書、駐車場代の記録等)

- 休業損害の証明(勤務先の証明書類等)

加害者請求で意識したいこと

- 任意保険会社との連携窓口の確認(提出書類の形式・締切)

- 整骨院・医科の明細の整合性(部位・頻度・日付の一致)

7. 「ジコまど」に相談すると何が進む?(※保険交渉はしません)

ジコまどは保険交渉・示談交渉を一切行いません。そのうえで、事故直後〜回復〜手続きまでの「迷い」を減らすために、次のサポートを提供しています。

- 初回ヒアリング:事故態様・症状・生活/仕事の制約を整理(5〜10分で現状把握)

- 医科×整骨院の導線設計:地域・通院時間・症状に合う提携先をご紹介

- 記録テンプレの提供:痛みスケール、可動域メモ、通院記録のフォーマット

- 専門家の紹介:法的判断や交渉が必要なら、弁護士・行政書士等を適切にご案内

- 手続きの見取り図:被害者請求/加害者請求それぞれの必要書類と流れを個別に説明

相談は無料です。状況を「見える化」すると、それだけで不安が半減します。

📞 ジコまど相談窓口: https://jikomado.com/

8. 参考リンク

- ジコまど公式サイト:https://jikomado.com/

- 福岡県警察 交通事故統計:https://www.police.pref.fukuoka.jp/kotsu/kotsukikaku/toukei/trafficaccident.html

- 自動車安全運転センター(交通事故証明書):https://www.jsdc.or.jp/

- 警察庁 統計情報(全国推移の参考):https://www.npa.go.jp/toukei/

- (参考)日本損害保険協会:https://www.sonpo.or.jp/

※本記事は一般的な情報提供を目的としています。傷病名、事故態様、保険会社の運用によって取扱いは異なります。個別の事情は必ず専門家にご確認ください。

9. 最後に:私たちの思い

事故の痛みは身体だけでなく、予定・仕事・家計・家族時間にも影響します。通院を続けることは、ときに根気のいる取り組みですが、「回復の記録」を積み重ねること自体が、心身の安心につながると私たちは考えています。私たちジコまどは、保険交渉こそ行いませんが、適切な医療・整骨院の導線づくり、記録の整備、そして必要時の専門家連携で、あなたの不安を小さくする伴走者でありたい――そう願っています。

ジコまどでは交通事故に関する悩みをなくしたい