人身事故と物損事故の違い、あなたは知っていますか?

交通事故に遭った直後は、だれでも不安でいっぱいになります。

「これは人身事故? 物損事故?」「整骨院に通うべき? 病院だけでいい?」――その迷いを、やさしく順を追って解消できるよう、本記事では人身事故と物損事故の違いを基礎から整理しつつ、整骨院に通院する重要性を専門的かつ分かりやすく解説します。

途中には、相談の一歩を後押しする具体的な導線もご用意しました。迷ったら、まずは気軽に一度ご相談ください。

人身事故と物損事故の違い(まずは基礎)

人身事故は、けがや体調不良など人体への被害が生じた事故です。軽微な打撲や首の違和感、頭痛・めまい・吐き気などがあっても人身に該当する可能性があります。一方で物損事故は、車両・ガードレール・建物など物への損害のみが対象です。事故直後は緊張やアドレナリンの影響で痛みを感じにくいことがあり、当日は「物損で大丈夫」と思っても、翌日以降にむち打ち(頸椎捻挫)などの症状が出ることは珍しくありません。

ポイントは次の3つです。

- 「痛みや違和感が少しでもある」=人身事故としての扱いを検討(医療機関の受診と警察への届け出の見直しを含む)

- 早期に医療機関での評価(整形外科等)と、痛みの性質に合わせた整骨院での保存療法を開始

- 症状が出揃う前から経過の記録を残す(初診日・部位・痛みの変化・可動域・生活支障度など)

福岡県内の事故発生状況を把握するには、福岡県警の交通事故統計や、全国推移を示す警察庁の統計ページが参考になります。数字は冷静な判断の助けになり、「自己判断で放置しない」重要性を再確認できます。

なぜ整骨院に「早期から」通うべきか

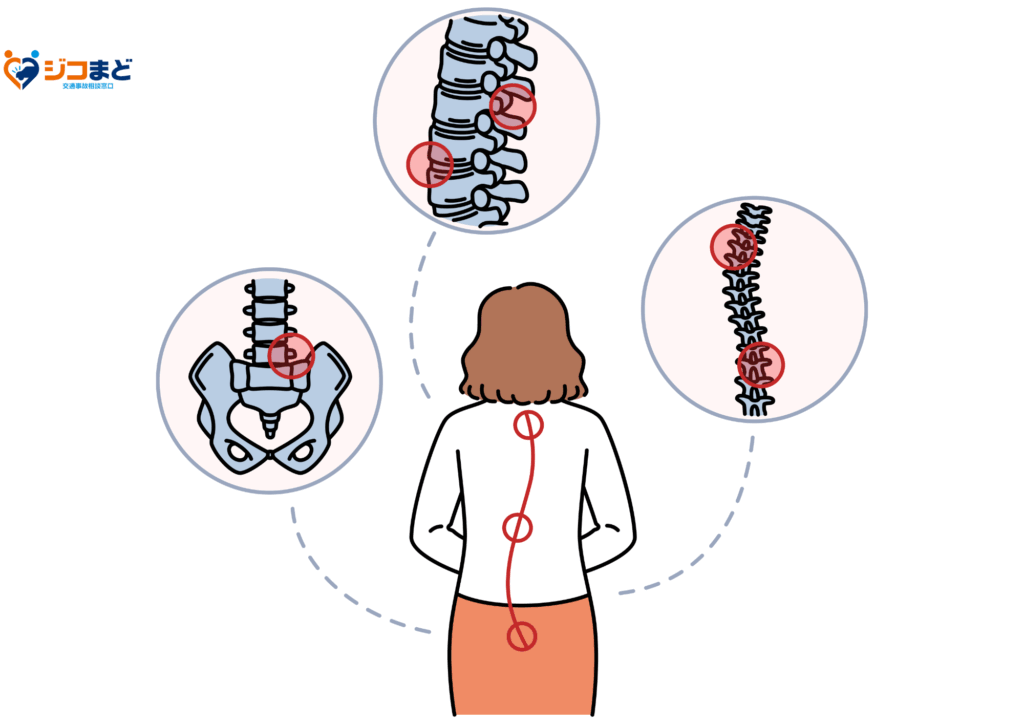

交通事故後の痛みは、筋・筋膜・靭帯・関節包・神経の過敏化など、画像に映りにくい要素が複合することが多く、すぐに症状固定と考えず、回復力を引き出す保存療法を丁寧に積み重ねることが大切です。整形外科で骨・神経学的に重大な損傷がないか評価し、必要な投薬・画像検査を受けた上で、整骨院では姿勢・筋緊張・可動域・日常生活動作(ADL)の回復に向けて施術と運動療法を併用します。

整骨院で重視する3つの視点

- 急性期の炎症管理:安静姿勢、冷罨法、テーピング等で過度な刺激を避け、痛みの悪循環を断つ

- 亜急性期の機能回復:関節可動域エクササイズ、呼吸・骨盤・頸椎の協調性回復、再発を防ぐ体の使い方を再学習

- 日常復帰の段階設計:仕事・家事・育児・運転など実生活タスクに合わせた漸進的負荷を設定

こうした段階設計を医療機関(整形外科等)と整骨院が連携して進めることで、「痛みは軽い→通院しない→慢性化」のリスクを避けやすくなります。

「通わなくて後悔」より「早めに通って安心」を

事故直後は「忙しい」「そのうち治る」と受診や通院をためらいがちですが、初診が遅れるほど症状と事故の因果を説明しにくくなる側面があります。身体の回復のためにも、手続き上の不都合を避けるためにも、早期受診・早期通院が鉄則です。

📞 ジコまど相談窓口:https://jikomado.com/

「自分は人身扱いにすべき?」「どの医療機関・整骨院に行けば?」など、まずは状況をお聞かせください。

診断書・通院記録・画像所見の役割

交通事故の回復プロセスでは、以下の3点の整合性がとても重要です。

- 医師の診断書や画像所見(X線・MRI等で重大病変を除外/把握)

- 整骨院での評価・施術記録(痛みの性質、可動域、ADL、運動課題の達成度)

- ご本人の主観記録(痛み日誌、睡眠・仕事・家事・育児への影響)

これらが時系列で一貫して蓄積されることで、治療の必要性や改善の過程が可視化され、手続きや説明がスムーズになります。通院間隔があきすぎると「本当に必要だったの?」と疑われやすくなるため、急性〜亜急性期は短めの間隔での通院が推奨されます(痛み・生活影響に応じて調整)。

ジコまどに相談してから解決までの流れ(※保険交渉は行いません)

ジコまどは「交通事故の無料相談窓口」として、相談→整理→連携→継続フォローの4ステップで寄り添います。なお、ジコまどは保険会社との交渉業務は一切行いません。必要に応じて、弁護士・行政書士・各専門職をご紹介し、あなたにとって適切な専門窓口へつなぐ中立的なハブを担います。

- 無料相談(ヒアリング):事故状況、現在の症状、受診歴、生活上の困りごとを丁寧にお伺いします。

- 方針の整理:まず何を優先するか(痛みの評価、勤務調整、学業・家事の配慮など)を一緒に決めます。

- 医療・整骨院のご紹介:地域や症状に合う医療機関・整骨院を提案。連携の取り方もご説明します。

- 専門家ネットワークへの接続:手続きや法的見通しが必要な場合、交渉は専門家へ。ジコまどは橋渡しに徹します。

- 継続フォロー:痛みと生活の回復度合いを確認し、通院計画やセルフケアの見直しをサポートします。

初回は「何から始めれば?」の段階で大丈夫です。

📞 ジコまど相談窓口:https://jikomado.com/

LINEでの無料相談もお気軽にどうぞ(上のボタンから登録できます)。

【体験談】32歳・会社員のむち打ち症例ストーリー

登場人物:福岡市在住・32歳女性・事務職。

状況:通勤中の信号待ちで追突され、当日は軽い違和感のみ。車の損傷は小さく、物損事故での届出に。翌朝から首〜肩の強いこわばり、頭痛、眠りの浅さが出現。

第1週(初動):整形外科でX線を撮影し、骨折・脱臼はなし。頸椎捻挫(むち打ち)疑いとして投薬を受けつつ、整骨院での保存療法を勧められる。ジコまどへ連絡し、人身事故への切り替え検討、通院間隔の設計、痛み日誌のつけ方をレクチャー。

第2〜4週(炎症管理と可動域):過敏化を避けるため、過度なマッサージは行わず、アイシング・頸部の支持・呼吸再学習から開始。肩甲帯と体幹の安定化を促し、PC作業時の姿勢セットアップを導入。睡眠時間が30分延長し、朝のこわばりが軽減。

第5〜8週(機能回復):頸部の回旋・側屈の左右差が縮小。耳鳴り・頭痛の頻度が週3→週1へ。バス通勤を段階的に再開。生活タスク(家事・買物)の負担感も軽くなる。整形外科の再診で、画像所見と臨床所見の整合が確認され、計画通り継続。

第9〜12週(復帰・再発予防):デスクワークの集中力が戻り、残業なしで通常勤務に復帰。セルフケアを週3回・10分のルーティンに定着。頸部の違和感は天候不良時に軽度のみまで改善。

成果:生活の質(QoL)が向上し、睡眠の満足度が2→4(5段階)へ。通院記録が整っていたため、必要な手続きや説明がスムーズに進み、心理的な負担も軽減。

支えになったポイント:①早期からの通院設計、②医師と整骨院の役割分担、③毎日の小さな記録、④仕事・家事に合わせた実用的な運動課題。

※本事例はプライバシーに配慮した再構成です。結果には個人差があります。

よくある質問(整骨院・病院の併用、通院頻度ほか)

Q1. 病院(整形外科)と整骨院、どちらに行けばいい?

両方を役割分担で併用するのがおすすめです。まずは整形外科で医学的評価・診断書・画像所見を得た上で、整骨院では筋・関節・姿勢・動作の回復を進めます。併用の可否や手順は地域や保険会社の運用で異なることもあるため、事前に流れを整理しておくと安心です。

Q2. どれくらいの頻度で通院すればいい?

目安として急性〜亜急性期は週2〜3回、その後は症状に応じて漸減します。痛み・生活支障度・仕事復帰状況を見ながら調整します。

Q3. 後から痛くなった…人身への切り替えはできる?

症状の出現が遅れる例は少なくありません。まず受診し、必要に応じて手続きの見直しを検討します。ケースに応じた流れを一緒に整理できます。

Q4. ジコまどは保険会社と交渉してくれるの?

いいえ。ジコまどは保険交渉を行いません。あくまで無料相談の窓口として状況整理と適切な専門職・医療機関・整骨院への橋渡しを行います。交渉が必要な場合は、弁護士などの専門家を適切にご紹介します。

Q5. 整骨院で注意すべきことは?

- 強刺激の施術は急性期に悪化要因になることがあります。状態に合わせた丁寧な保存療法を。

- セルフケア(姿勢・呼吸・体幹安定化)を並行して、再発を防ぎましょう。

- 通院間隔を開けすぎない(必要性の説明が難しくなりがち)。

参考リンク集(統計・行政・基礎知識)

まとめ:迷ったら、専門家と一緒に最短ルートで回復へ

人身事故と物損事故の違いは、「手続き」だけでなく「回復の設計」にも影響します。早期の受診・整骨院での機能回復・記録の一貫性が、体と心の両面を守る近道です。

迷ったときは、一人で抱え込まずにご相談ください。私たちは中立の立場から状況を整理し、医療機関・整骨院・専門家へ適切につなぎます(※保険交渉は行いません)。

📞 ジコまど相談窓口:https://jikomado.com/

公式LINEからの無料相談もご活用ください。

ジコまどでは交通事故に関する悩みをなくしたい。あなたの「痛み」と「不安」に、誠実に寄り添います。